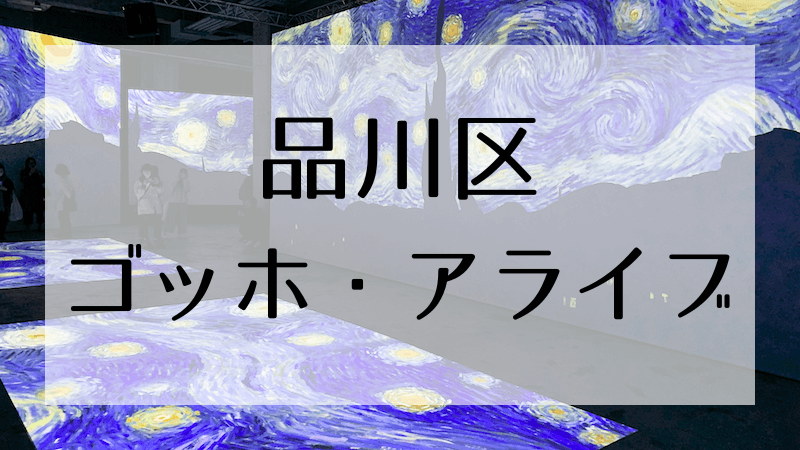

ゴッホの作品を全身で感じることのできる!イマーシブ型展覧会『ゴッホ・アライブ』

天王洲アイルの寺田倉庫G1ビルで開催されているイマーシブ型の展覧会『ゴッホ・アライブ』(東京展)を訪れました。大迫力の映像と音響で、ゴッホの名作に全身を包まれるような感動を与えてくれる空間でした。

ゴッホ・アライブとは?

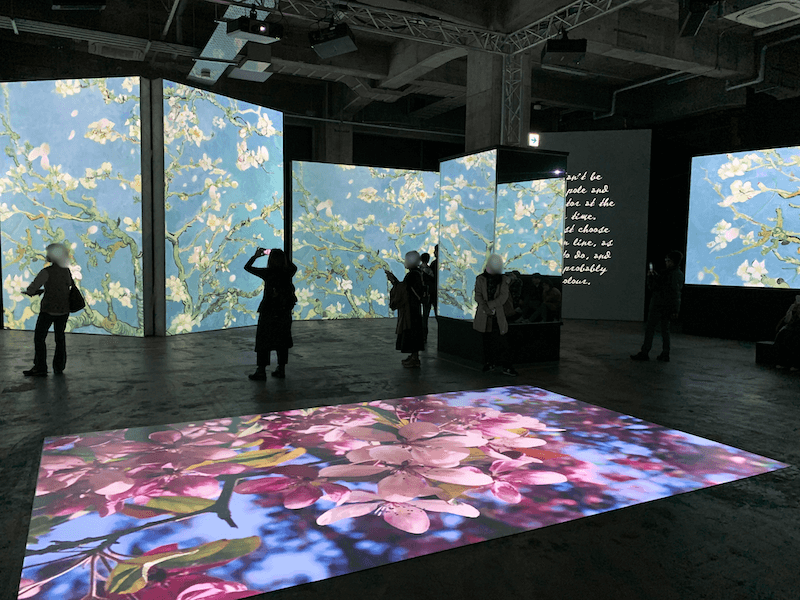

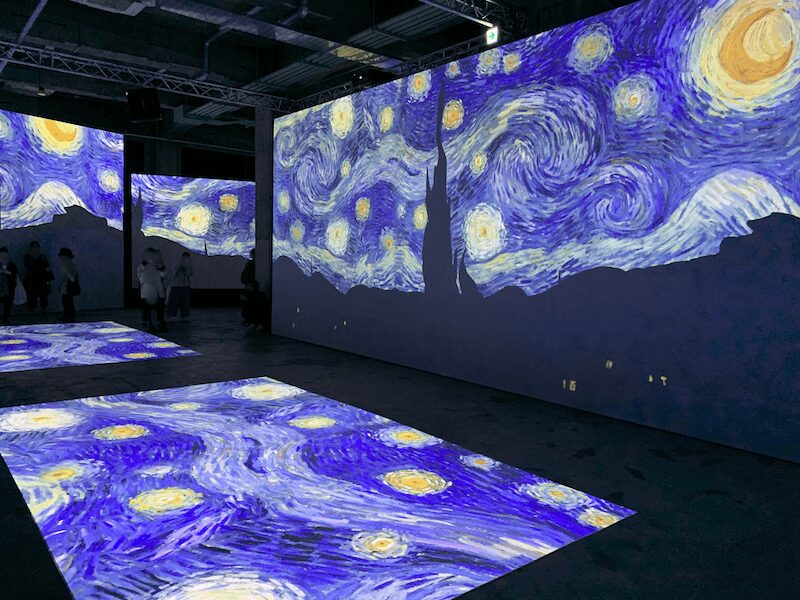

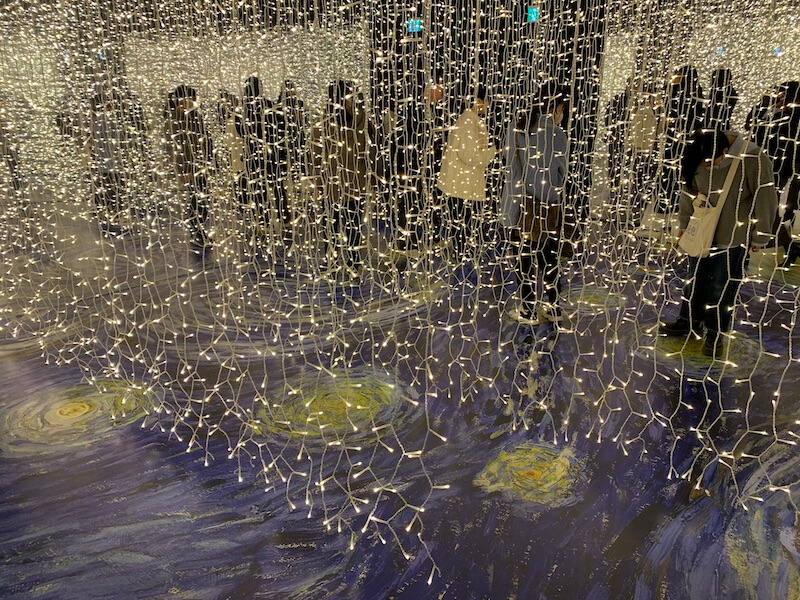

『ゴッホ・アライブ』(Van Gogh Alive)は、今なお世界中の人々を強烈に惹きつけ続けるヴィンセント・ヴァン・ゴッホの作品を、新しい形で鑑賞することのできるイマーシブ型の体験施設です。『ひまわり』『アイリス』『星月夜』などの作品を、壁、柱、床など、屋内のありとあらゆる場所の大スクリーンに投影。大迫力の音響とアロマの香りに包まれながら、名作の数々を身体中で感じることのできる、古典芸術と現代アートの融合とも言える展覧会となっています。スクリーンには単に作品が映し出されるだけでなく、ゴッホの生涯をオランダ時代、パリ時代、アルル時代、サン=レミ時代、オーヴェール=シェル=オワーズ時代に分け、それぞれの時代における作風を解説。ゴッホが残した数々の名言なども映し出され、彼の波乱に富んだ生涯を知ることもできるようになっています。

これまでに世界の99都市で展覧会が行われており、100箇所目の開催地(日本では3カ所目)として、東京が選ばれました。開催場所は、品川区の天王洲アイルにある寺田倉庫。りんかい線天王洲アイル駅から徒歩5分、JR東日本の品川駅からは15分ほどの場所にあるビルです。

ゴッホの生涯を簡単に説明します!

1853年、プロテスタントの牧師の息子として、オランダの田舎町ズンデルトに生まれたヴィンセント・ヴァン・ゴッホは、1869年に学校を卒業した後、叔父が共同経営者を務めていた画商、グーピル商会で仕事を始めます。しかし不安定な精神状態が原因となり1876年に解雇されると、神学の勉強に励み、伝道師として働くも、再び解雇されます。

1880年、27歳の頃にようやく画家になることを決意したゴッホは、オランダで5年ほど作品を描きます。この時期の代表作には、『ジャガイモを食べる人々』など、暗い色彩が特徴の作品を多く残します。

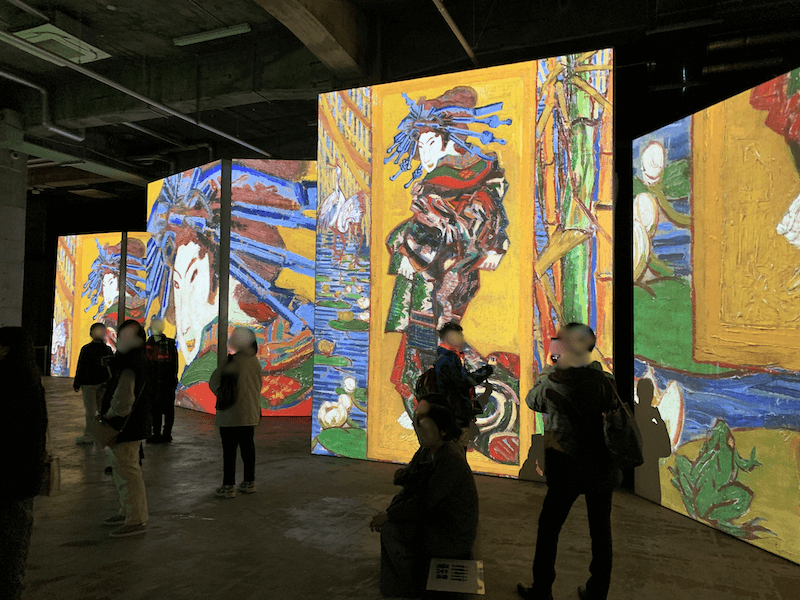

1886年に弟テオを頼ってパリに住み始めたゴッホは、ドガやゴーギャン、ベルナールといった印象派やポスト印象派の画家たちと出会い、大きな刺激を受けます。この時期の作品は、明るい色彩が自由に力強く使われているのが特徴です。また日本文化に多く親しみ、葛飾北斎などの江戸時代の浮世画家からも影響を受けます。

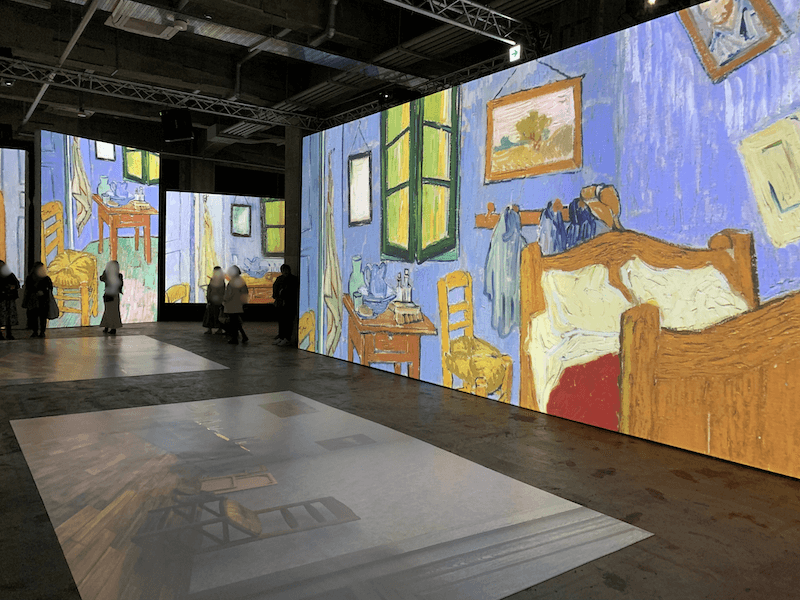

1887年になると、彼はパリの生活に閉塞感を感じるようになり、南仏のアルルへと向かい、友人のゴーギャンとの共同生活を送ります。『ひまわり』の連作や、『夜のカフェテラス』『アルルのフィンセントの寝室』といった代表作が生まれますが、この頃から精神病の兆候が強く現れ始め、ゴーギャンとの諍いの果てに、自分の耳を切り落とします。

精神錯乱の発作による二度の入院を経験したゴッホは1889年にサン=レミでの療養を開始し、幻覚に悩まされながらも、『アイリス』『星月夜』などの作品を描きます。

しかし彼の精神状態はさらに悪化し、テオのすすめでパリ郊外のオーヴェール=シェル=オワーズで、ボール・ガシェ博士の手当を受けることに。『カラスの群れ飛ぶ麦畑』などの作品を残しますが、1890年7月27日、野原で自らを撃ち、命を断ちました。

画家として活動していた10年ほどで残された作品は2000を超えると言われていますが、存命中に売れたものはわずかでした。

基本情報

【アクセス】

天王洲アイル駅から徒歩6分

品川駅港南口から徒歩20分

【入場料】

一般:3000円

高校生:2000円

小中学生:1500円

【会期】

2024年1月6日〜2024年3月31日

【開館時間】

10時〜18時

【休館日】

なし

【地図】

【住所】

東京都品川区東品川2-6-4

『ゴッホ・アライブ』東京展の見どころ

会場は天王洲アイルの寺田倉庫G1ビルです。天王洲アイル駅から徒歩6分ほどですが、品川駅港南口からも20分ほどで訪れることができます。

平日の10時の回でしたが、ほとんど並ぶことなく入ることができました。

早速、エントランスの壁に『ひまわり』と『星月夜』が描かれています。

エントランスを抜け、最初の部屋に入ります。ここは、これからスクリーンで紹介される画の解説や、ゴッホの名言を知ることができるパネルが展示されています。そのほかに名作『アルルのフィンセント寝室』が再現された部屋があり、まるでゴッホの画の中にいるような写真を撮ることができるようになっています。僕は一人で行ったので、誰もいないところを写真に治めました。

最初の部屋を抜けると、いよいよメインのスクリーンのある部屋に入ります。壁や柱、床など、至る所のスクリーン映し出される巨大な映像、胸の奥深くに響いてくるような音響、さらにアロマの香りに包まれながら、それぞれの時代におけるゴッホの作品を五感で堪能することができるようになっています。使われている音楽は、‥など。ほとんどがゴッホと同時代の楽曲になっています。クラシックの愛好家でなくても聞き応えのあるラインナップです。作品が一巡するのは40分ほど。最低でも1時間はみておいた方が良さそうです。

はじめはゴッホが生涯にわたり描き続けた自画像の連作が映し出されます。

オランダ時代。ゴッホが画家になることを決意してから5年ほどの時期にあたります。この時期の作品は、その後パリなどで描かれる鮮やかなものとは対照的な、暗い色彩のものが多くなっています。

ドガ、ゴーギャン、ベルナールといった印象派やポスト印象派から大きな刺激を受けたパリ時代の作品は、オランダ時代の作風とは一転、明るい色彩の作品が多く見られるようになります。葛飾北斎などの日本画家から影響を受けたのもこの時期と言われています。

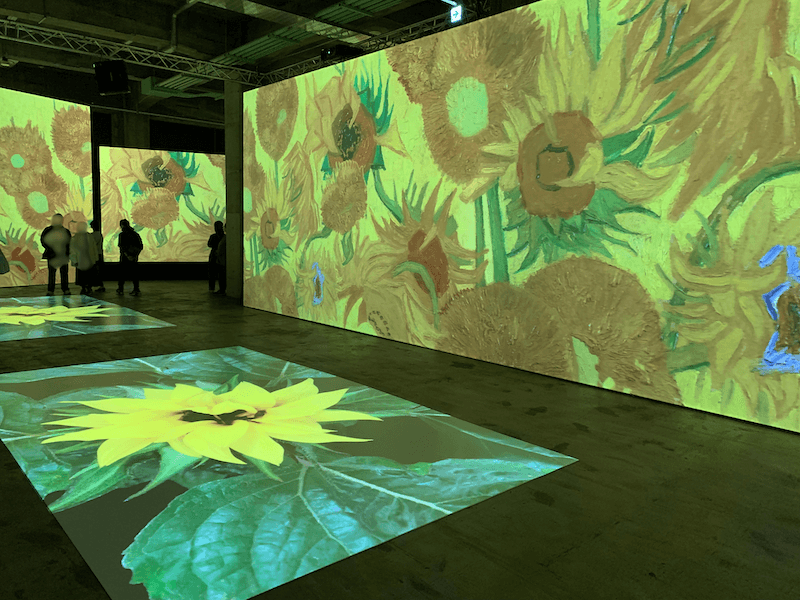

南仏のアルル時代。『ひまわり』の連作や、『アルルのフィンセントの寝室』など、ゴッホの代表作と言われる作品が多く描かれます。

このあたりから人が増えてきたので、場所を決めて写真を撮り続けます。

精神状態を悪化させたゴッホは、弟テオによってサン=レミの療養院に入ります。この時期の代表作としては『アイリス』や『星月夜』などが挙げられます。

『星月夜』の上を歩くことのできる部屋もあります。

出口にある『ひまわり』の部屋。かなり映えます。

帰りに同じ寺田倉庫内にあるカフェ『WHAT CAFE』で食べた『ゴッホのひまわりドライカリー』。本当に五感で楽しめました。

まとめ

以上『ゴッホ・アライブ』東京展の紹介でした!かなりたくさんの写真を載せましたが、いかがでしたでしょうか?他のお客さんにモザイクを入れた以外は、すべて無加工です。いつ、どこで写真を撮ってもSNS映えする写真を撮ることができる展覧会ですが、実物はこの何倍もすごいです。会期も残りわずかですが、ぜひ訪れてみてください!